Dans

Accroche

« Painter, une historienne réputée de Princeton, a écrit une œuvre très originale : une histoire intellectuelle de la race blanche, pour un large public. Un livre éclairant et vivant. » New York Times, 28 mars 2010

« Painter a raison de nous rappeler que la blancheur a été construite pendant des siècles sur la base de la tromperie, de la confusion et des impératifs politiques déguisés. Dans l’ère d’Obama – l’ère du Tea Party – la blancheur est plus évidente à voir que jamais, ce qui signifie qu’elle est moins facilement considérée comme un acquis. » The New Yorker, 12 avril 2010

Points forts

– Un point de vue renvervé : ce n’est plus la négritude qui pose question mais la blanchitude.

– Une historienne qui repense les concepts de l’histoire raciale. Une intellectuelle de l’université de Princeton, au cœur des débats contemporains sur la race

– Une écriture limpide et des exemples pris à plusieurs époques et dans divers pays.

Présentation

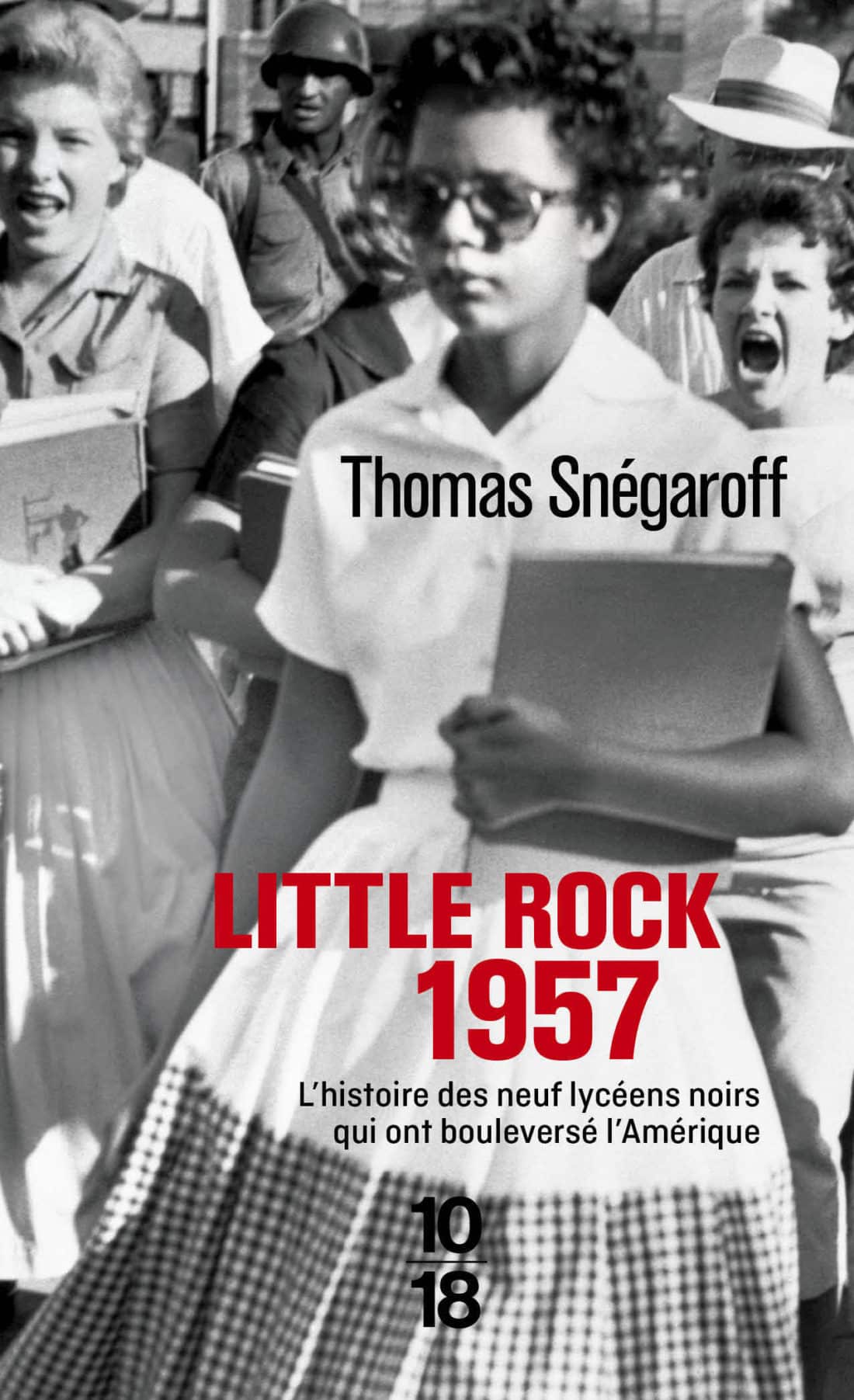

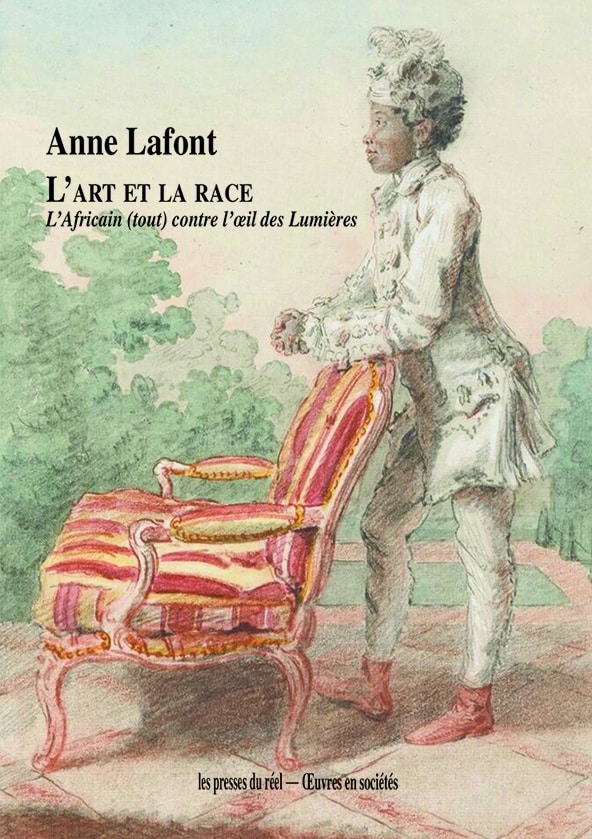

La notion de race fait un retour violent dans le langage et les conflits sociaux en France, comme si le sujet avait été refoulé, alors que les États-Unis n’ont pas cessé de s’y confronter. Les minorités visibles n’hésitent plus à revendiquer leur couleur ou leur identité racisée. L’historienne afro-américaine, Nell Irvin Painter, adopte un point de vue révolutionnaire : au lieu d’étudier la négritude, elle interroge la construction de la notion de race blanche, depuis les Scythes de l’Antiquité jusqu’aux catégories raciales utilisées dans l’Occident d’aujourd’hui.

Elle étudie la manière dont la désignation de Blancs et de Non-Blancs a évolué selon les croyances politiques et la représentation des corps. Elle montre les constructions du regard sur la couleur, et leurs liens avec les critères esthétiques de la beauté féminine. Elle étudie les passages entre les pensée américaines et européennes au XIXe siècle. Elle analyse les catégories raciales qui définissent les identités aujourd’hui.

Bio Auteur

Formée à l’université de Berkeley, et aussi à l’université de Bordeaux, Nell Irvin Painter est diplômée de Harvard. Professeure d’histoire à l’université de Princeton, elle est spécialiste de l’histoire du Sud des États-Unis. Parmi ses livres les plus connus figurent « The History of White People » (Norton 2011), « Creating Black Americans : African-American History and its Meanings. 1619 to the present » (Oxford 2005), « Southern History Across the Color Line » (UNC 2002), « Standing at Armageddon : The United Stats, 1877-1919 » (Norton 1989).

Informations pratiques :

Prix : 22,90 euros / ISBN : 978-2-315-00811-7/ Parution : 31 janvier 2019.

Voir la présentation

Lire la suite