Dans

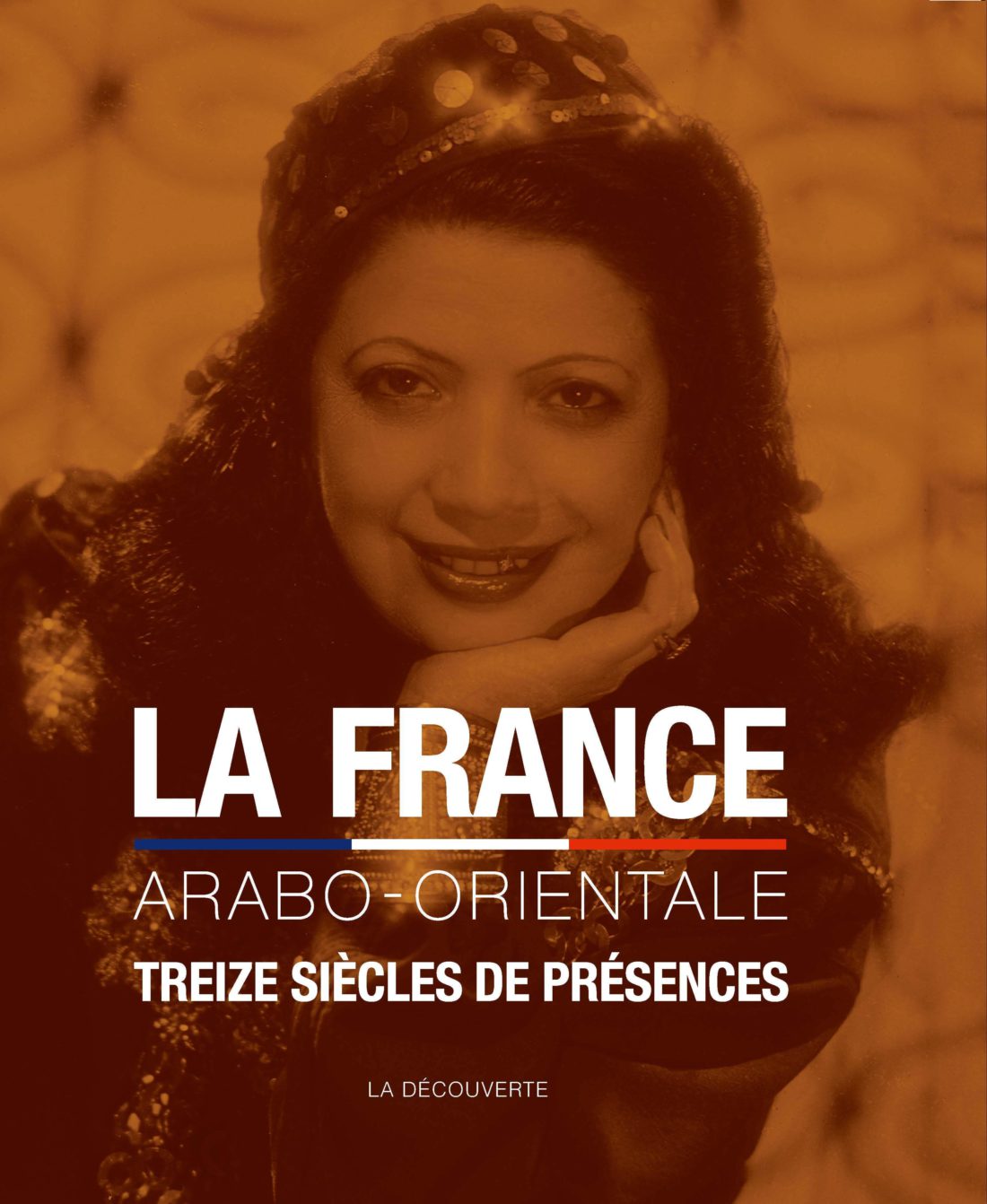

Treize siècles de présences du Maghreb, de la Turquie, d’Égypte, du Moyen-Orient et du Proche-Orient

Sous la direction de Pascal Blanchard, Naïma Yahi,Yvan Gastaut et Nicolas Bancel

Préface de Benjamin Stora

Postface de Mouss Amokrane, Salah Amokrane et Tayeb Cherfi (Zebda et Tactikollectif)

Depuis le VIIe siècle et les conquêtes arabes, l’histoire de la France arabo-orientale traverse treize siècles, avec les présences de populations maghrébines, proche-orientales et ottomanes dans l’Hexagone. Elles ont contribué à bâtir l’histoire politique, culturelle, militaire, religieuse, artistique et économique de ce pays, de l’empire carolingien à la République. Sur le modèle du grand succès qu’a été La France noire, un livre d’histoire unique, à l’iconographie exceptionnelle.

L’histoire de la France arabo-orientale commence dès le VIIe siècle, au moment des conquêtes arabes, et traverse treize siècles d’histoire de France, avec les présences de populations maghrébines, proche-orientales et ottomanes dans l’Hexagone. Ces présences ont contribué à bâtir l’histoire politique, culturelle, militaire, religieuse, artistique et économique de ce pays, de l’empire carolingien de Charlemagne à la République actuelle.

Cette anthologie en raconte pas à pas le récit (oublié), en montre les images (inédites) et en souligne toutes les contradictions, du temps des « Sarrasins » à celui de la citoyenneté. Être « arabo-oriental » en France, quel que soit le pays, l’empire, la culture, la colonie ou le département d’où l’on vient ou la religion qui est la sienne (chrétien, musulman ou juif), c’est s’inscrire dans un récit peuplé de héros, de lieux de mémoire, de mythes, de combats, de violences, de rêves et d’échecs. Mais c’est aussi s’inscrire dans ces identités multiples qui sont partie intégrante de la France du XXIe siècle.

La France arabo-orientale est un livre unique au regard de l’incroyable iconographie qu’il propose, des enjeux qu’il porte et de l’histoire qu’il rend désormais accessible.

Pascal Blanchard est historien, chercheur associé au Laboratoire Communication et Politique (CNRS), spécialiste du « fait colonial » et des immigrations.

Naïma Yahi est historienne, chercheure associée à l’URMIS, spécialiste de l’histoire culturelle des Maghrébins en France et directrice de l’association Pangée Network.

Yvan Gastaut est historien, maître de conférences a` l’université de Nice Sophia Antipolis, chercheur au laboratoire URMIS (Unité de recherche Migrations et Société), spécialiste de l’histoire de l’immigration, des relations interculturelles dans l’espace méditerranéen et de l’histoire du sport.

Nicolas Bancel est historien, professeur à l’université de Lausanne (détaché de l’université de Strasbourg), spécialiste de l’histoire coloniale et postcoloniale française, de l’histoire du sport et des mouvements de jeunesse.

Les auteurs : Rabah Aïssaoui, Elkbir Atouf, Léla Bencharif, Rachid Benzine, Fatima Besnaci-Lancou, Gilles Boëtsch, Saïd Bouamama, Hassan Boubakri, Ahmed Boubeker, François Clément, Peggy Derder, Éric Deroo, Pierre Fournié, Julien Gaertner, Piero-D. Galloro, Bernard Heyberger, Florence Jaillet, Raymond Kévorkian, Smaïn Laacher, San-drine Lemaire, Jean-Yves Le Naour, Gilles Manceron, Abdallah Naaman, Christine Peltre, Belkacem Recham, Véronique Rieffel, Alain Ruscio, Ralph Schor, Stéphane de Tapia, John Tolan.

Lire la suite