Dans

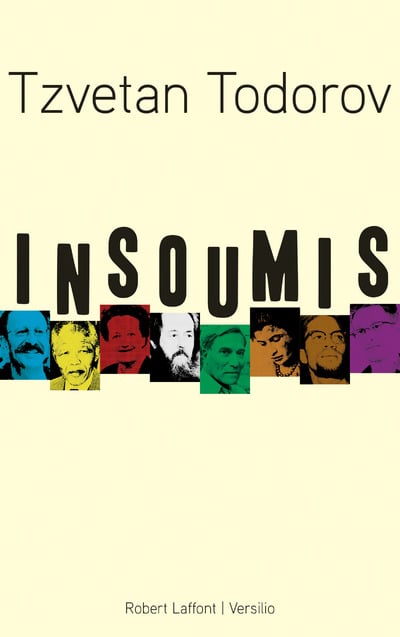

En racontant le destin de huit figures emblématiques, huit insoumis, Tzvetan Todorov nous propose une passionnante réflexion sur les enjeux politiques de notre temps.

Ils ont vécu à des époques différentes, fait face à des ennemis qui ne sont pas de même nature – et leurs réponses ne sont pas univoques. Tous, pourtant, ont renoncé au confort d’une vie tranquille au nom d’un amour intransigeant : celui des êtres humains, celui de la vérité. Ils ont refusé de se soumettre : à l’agresseur venu du dehors, à leurs démons intérieurs aussi. Tous ont – parfois dès l’origine, parfois après une « conversion » religieuse ou laïque répudié l’usage de la violence dans leurs luttes.

Si ce livre d’histoires n’est pas seulement un livre d’histoire, c’est que chacun des « insoumis » dont Todorov retrace le destin a pour nous des résonances profondes, bien au-delà des circonstances que l’auteur relate et qui dépassent le caractère héroïque, voire tragique, de certains des personnages.

Soixante-dix ans après sa déportation et sa disparition à Auschwitz, la voix de la jeune Etty Hillesum nous émeut et nous inspire par sa volonté de partager le lot commun plutôt que de se sauver, elle, et d’affirmer la beauté du monde en toutes circonstances.

C’est par sa religion du vrai et du juste – et aussi par son inaltérable sens de l’humour, sa façon de considérer les humains non en « blocs » ethniques, nationaux, politiques, religieux, mais un par un – que Germaine Tillion, ethnologue, historienne, résistante, s’attache à notre cœur.

Entre les deux grands écrivains russes Boris Pasternak et Alexandre Soljenitsyne, que de différences de tempérament ! Pasternak se cache dans une résistance intérieure presque invisible pour édifier le roman majeur qu’est Le Docteur Jivago ; Soljenitsyne, guerrier sans relâche, faisant de son œuvre et de sa position publique une arme de combat contre le régime soviétique.

Malgré les apparences premières, il y a plus de points communs entre ces deux figures de la lutte contre les discriminations raciales que sont Nelson Mandela et Malcolm X, qu’il s’agisse du combat contre l’apartheid en Afrique du Sud ou de la révolte contre le racisme aux États-Unis, dans leur jeunesse l’un comme l’autre n’ont pas hésité à prêcher la violence contre la violence. Mais l’un comme l’autre y ont renoncé.

Avec l’exemple de l’historien israélien David Shulman, militant pacifique inlassable des droits des Palestiniens, Todorov n’hésite pas à aborder un conflit aux racines historiques complexes et aux résonances émotionnelles mondiales ; en achevant son livre sur la figure du lanceur d’alerte Edward Snowden, il ne fuit pas la controverse et nous entraîne au cœur d’un débat démocratique contemporain majeur.

Critique, historien et philosophe, universitaire mondialement reconnu, ayant enseigné dans les plus grandes universités en France et aux États-Unis, Tzvetan Todorov est directeur de recherches au CNRS. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels chez Robert Laffont Mémoire du mal, tentation du bien (2000), Le Nouveau Désordre mondial (2003), Les Aventuriers de l’absolu (2005), L’Esprit des Lumières (2006), La Peur des barbares (2008) et Les Ennemis intimes de la démocratie (2012).

Robert Laffont, Julliard, NiL, Seghers

30, place d’Italie – CS 51391 – 75627 Paris Cedex 13

01 53 67 14 00 / www.laffont.fr / Facebook: /rlaffont

Attachées de presse :

Caroline Babulle (National) ( 01 53 67 14 50 (caroline.babulle@robert-laffont.com)

Juliette Duchemin (Régions et Suisse) ( 01 53 67 14 57 (juliette.duchemin@robert-laffont.com)

Brigitte Forissier (Belgique) ( 00 32 2 345 06 70 (auteurs.presse@gmail.com)

Marie-Ève Provost (Canada) ( 514 282 3946 (meprovost@robert-laffont.ca)

Stéphanie Charrier (E-Presse) ( 01 53 10 28 42 / 06 98 08 73 21 (scharrier@versilio.com)

Lire la suite